近日,我系药物化学教研室张茂洁老师与重庆大学张少林教授团队合作在国际知名期刊《Journal of Medicinal Chemistry》(中科院 1 区,IF=6.8)发表了题为“Unexpected Discovery of a Novel Triphenylphosphonium Alkylalcohol That Triggers Cancer Cell Death via Mitophagy and Ferroptosis”的研究论文。我系张茂洁教师为该论文共同第一作者,重庆大学张少林教授与澳门大学谭健业教授担任通讯作者。

癌症作为全球范围内导致死亡的首要原因之一,严重制约着人类预期寿命的延长。化疗在当前癌症治疗中仍发挥核心作用,顺铂、紫杉醇、阿霉素等化疗药物虽广泛用于一线治疗,但传统化疗普遍存在恶性组织靶向选择性差、癌细胞易产生获得性耐药、对健康组织存在严重毒副作用等局限,克服这些障碍、提升化疗方案效率已成为抗癌药物研发领域的关键需求。

线粒体作为真核细胞的核心细胞器,通过三羧酸循环(TCA循环)中的氧化磷酸化(OXPHOS)生成ATP,为细胞供能。与正常细胞相比,癌细胞因能量需求增加、增殖速率加快及分化状态改变,线粒体膜电位(MMP)显著升高(约高60 mV),这一特性为“靶向递送药物至癌细胞线粒体、提升药效同时降低正常组织毒性”提供了理想靶点。目前,三苯基膦阳离子(TPP⁺)是应用最广泛的线粒体靶向载体,其在生物系统中稳定性高、亲脂亲水性平衡佳、合成纯化简便且对细胞组分化学反应性低,基于TPP⁺的多款候选药物已进入临床研究阶段。

此前,线粒体代谢抑制剂CPI-613因能靶向丙酮酸脱氢酶复合物(PDC)和α-酮戊二酸脱氢酶复合物(KGDH)、阻断三羧酸循环而展现抗癌潜力,但因羧基结构导致膜通透性差,无法在mitochondria内达到有效浓度,最终在III期临床试验中失败。为解决这一问题,团队尝试对CPI-613进行结构修饰--将TPP⁺片段偶联至其羧基,以期增强线粒体靶向性。研究过程中,团队意外发现修饰产物的前体化合物(化合物10)本身具有强效抗癌活性,而非依赖CPI-613的药效。基于这一发现,团队进一步合成了一系列TPP⁺烷基醇类化合物,通过优化烷基链长度与苯环取代基,最终筛选出性能最优的化合物23。

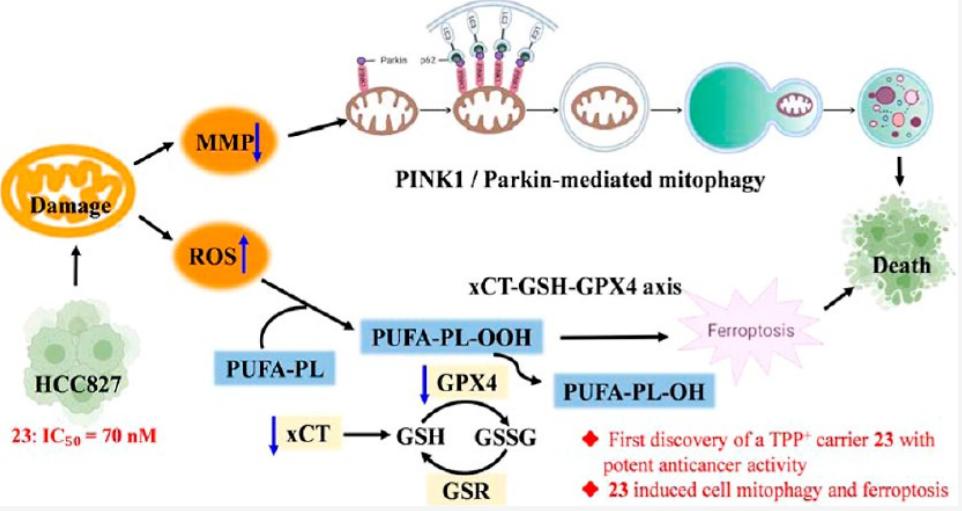

化合物23展现出显著的抗癌活性:在体外实验中,对非小细胞肺癌HCC827细胞的半数抑制浓度(IC₅₀)低至70 nM,而对人正常肝细胞L02、人脐静脉内皮细胞HUVEC等正常细胞的IC₅₀均超过1 μM,选择性指数(SI)达9.4,体现出极强的癌细胞靶向性;机制研究表明,化合物23借助癌细胞高MMP特性,选择性积累于线粒体中,一方面诱导MMP去极化、释放细胞色素C,通过PINK1-Parkin通路激活线粒体自噬(mitophagy),破坏线粒体能量代谢功能;另一方面升高活性氧(ROS)水平,抑制xCT-谷胱甘肽(GSH)-谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)轴,导致脂质过氧化积累,最终通过线粒体自噬与铁死亡(ferroptosis)双重途径诱导癌细胞死亡,且不依赖凋亡或坏死通路。

体内实验进一步验证了化合物23的疗效与安全性:在HCC827细胞异种移植小鼠模型中,以10 mg/kg剂量给药可显著抑制肿瘤生长,疗效与100 mg/kg阳性对照药吉非替尼相当;高剂量(30 mg/kg)给药时,小鼠主要器官(心、肝、脾、肺、肾)未出现明显病理损伤,仅75 mg/kg剂量下出现轻微毒性,表明其安全性良好。此外,化合物23还能显著抑制HCC827细胞的集落形成与迁移能力,诱导细胞周期停滞于G1期,为抑制肿瘤增殖与转移提供了多重保障。

该研究不仅意外发现了一类新型强效线粒体靶向抗癌分子,更揭示了“TPP⁺衍生物的亲脂性与磷原子Huckel电荷平衡是其线粒体靶向效率关键”的结构-活性关系(如化合物23苯环对位的-CH3可优化电荷与亲脂性,而强吸电子基-CF₃会降低线粒体富集)。这一成果为线粒体靶向抗癌药物的设计提供了全新思路,也为克服传统化疗局限、开发高选择性低毒抗癌新药奠定了重要理论与实验基础。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5c00701